随着科技的不断发展,人脸识别技术因其独特的便利性和高效性,已广泛应用于各个领域,如安全监控、身份验证、支付验证等。然而,随着这一技术的广泛应用,人脸识别数据的合规性问题也日益凸显。本文将详细梳理人脸识别数据合规的要点,旨在帮助企业、组织和个人在利用人脸识别技术时,确保数据的合法、合规和安全。

一、人脸识别是什么?

人脸识别是以人面部特征作为识别个体身份的一种个体生物特征识别方法。其通过分析提取用户人脸图像数字特征产生样本特征序列,并将该样本特征序列与已存储的模板特征序列进行比对,用以识别用户身份。

信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求(GB/T 38671-2020)

根据相关标准,人脸识别技术通常有以下两种分类方式:

(1)验证/辨别

来源:《远程人脸识别系统技术要求(GB/T 38671-2020)》

1、人脸验证(1:1比对)

将采集的人脸识别数据与存储的特定自然人的人脸识别数据进行比对(1:1比对),以确认特定自然人是否为其所声明的身份。

典型场景:机场、火车站的人证比对,移动智能终端的人脸解锁功能等。

2、人脸辨别(1:N对比)

将采集的人脸识别数据与已存储的指定范围内的人脸识别数据进行比对(1:N比对),以识别特定自然人。

典型场景:公园入园、居民小区门禁等。

(2)本地/远程

来源:《人脸识别数据安全要求(GB/T 41819-2022)》

1、本地人脸识别

本地人脸识别是在终端设备中进行人脸识别数据收集、使用等处理活动的过程,该方式中人脸识别数据的处理均在终端设备完成。

典型场景:Apple Face ID。

主要好处是安全,仅在本地处理,不涉及人脸识别信息上网。相关APP仅调用结果,即是否为机主本人,在离线环境下亦可以进行人脸识别。

2、远程人脸识别

远程人脸识别是在终端设备收集人脸识别数据,在服务器端使用人脸识别数据的过程,该方式中人脸识别数据的处理在终端设备和服务器端分别进行。

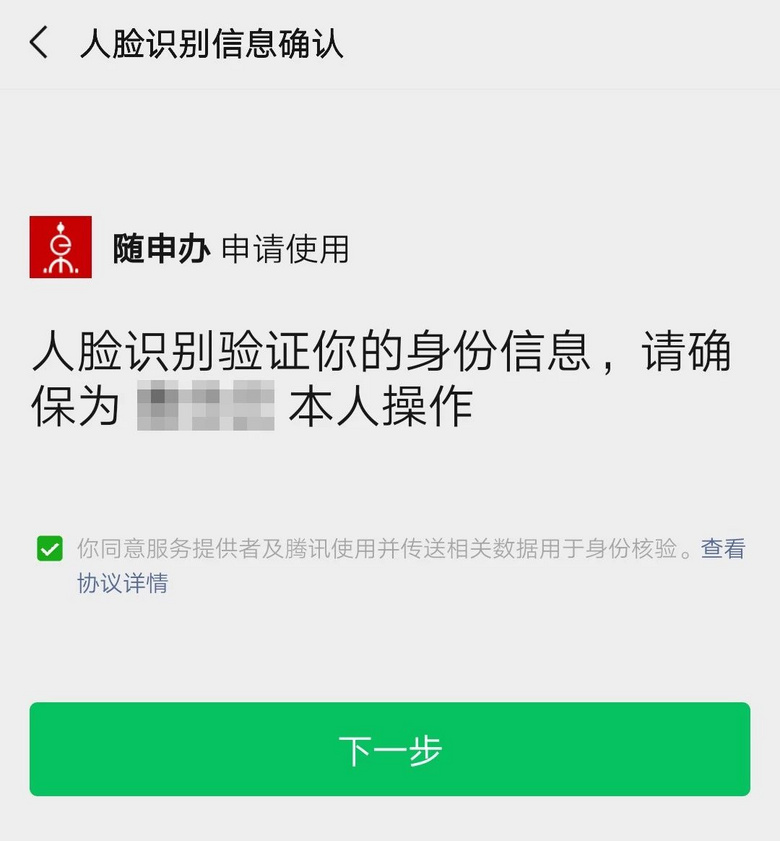

典型场景:随申办实人认证。

这种情况下,通常服务方还需要委托一个具备资质的第三方来作核验。涉及人脸识别信息上网。没网就没法用了。如果供应商选的不好,失败率会很高。

二、什么场景可以/不可以使用人脸识别?

(1)规范性要求

仅在具备特定目的及充分必要性并采取严格保护措施后,方可使用人脸识别。

同等效果,应优先使用非人脸识别方式。

即使人脸识别确实更安全、便捷(车站、机场安检),也应提供非人脸识别方式供选择。

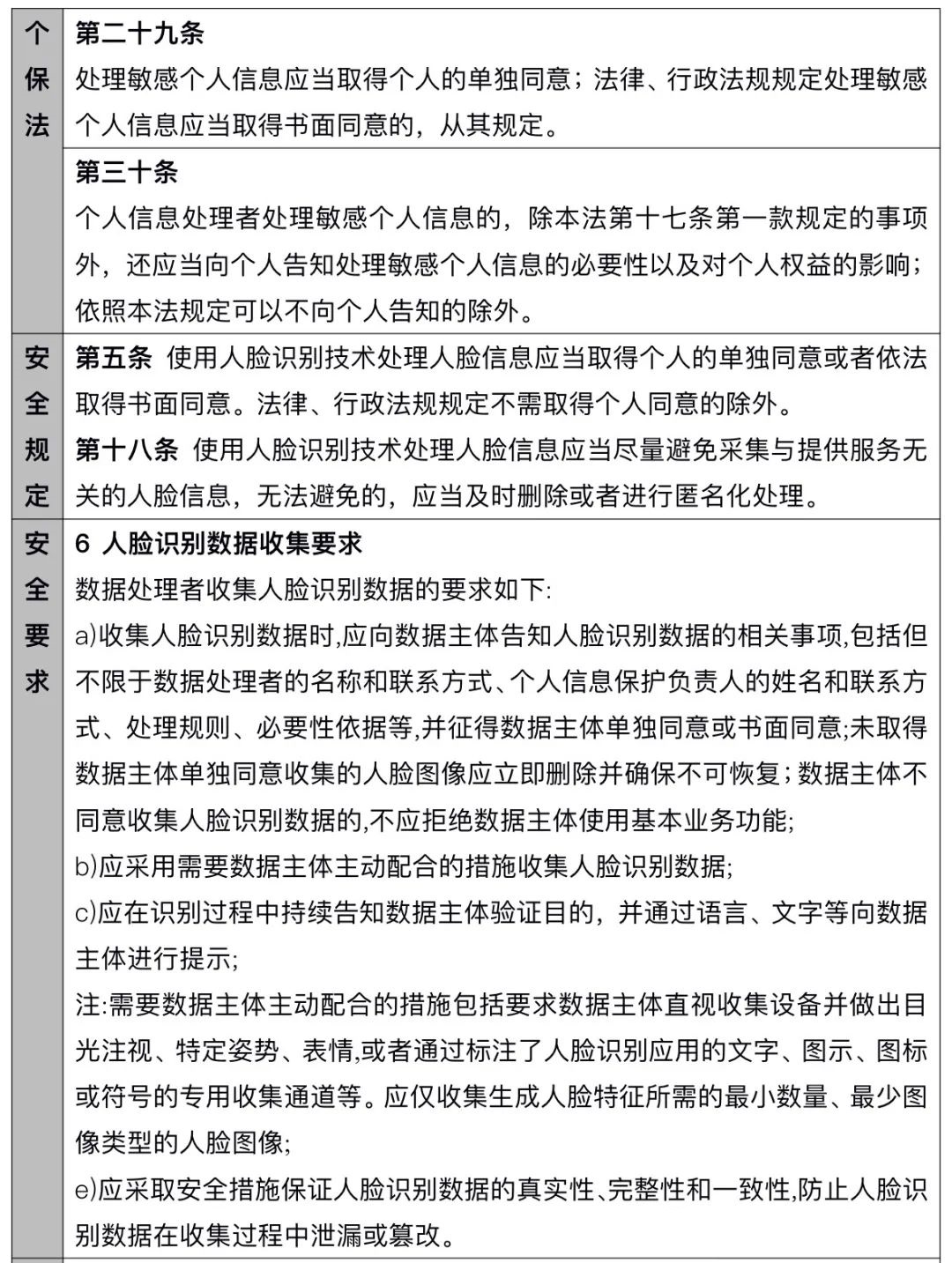

1、《个人信息保护法》

只有在具有特定的目的和充分的必要性,并采取严格保护措施的情形下,个人信息处理者方可处理敏感个人信息。

2、《人脸识别技术应用安全管理规定(试行)(征求意见稿)》

只有在具有特定的目的和充分的必要性,并采取严格保护措施的情形下,方可使用人脸识别技术处理人脸信息。实现相同目的或者达到同等业务要求,存在其他非生物特征识别技术方案的,应当优先选择非生物特征识别技术方案。

3、《信息安全技术人脸识别数据安全要求(GB/T 41819-2022)》

a)实现相同目的或达到同等安全要求可采用非人脸识别方式的,应优先选择使用非人脸识别方

b)应仅在人脸识别方式比非人脸识别方式更具安全性或便捷性时,采用人脸识别方式进行身份识别;应同时提供人脸识别方式和非人脸识别方式,并由自然人选择使用,

示例:机场、火车站进行人证比对时,使用非人脸识别方式会导致相关服务便捷性的明显下降。

(二)禁止性要求

不得在物业、证券行业身份认证等场景将人脸识别作为唯一验证方式。

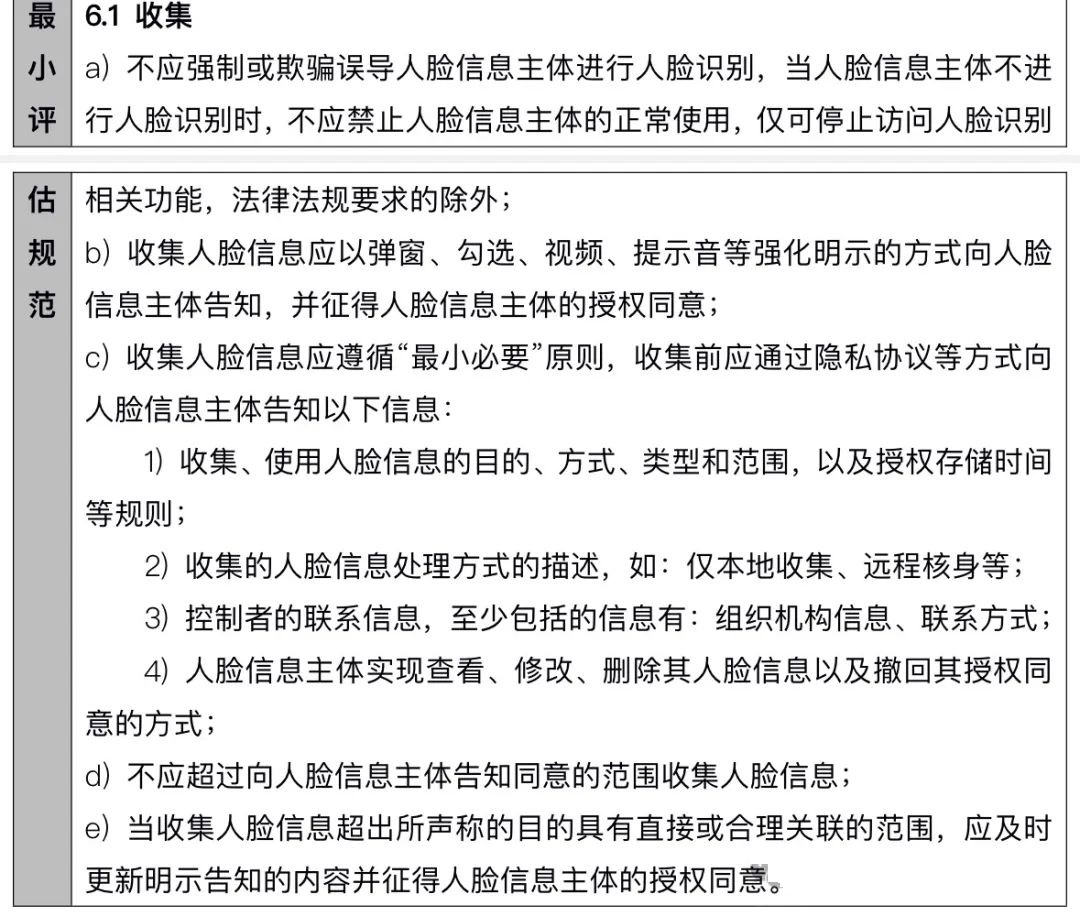

不得强制、欺诈、诱导、胁迫使用人脸识别,如:列为首选、默认、给选择其他方式制造障碍。

拒绝后,不得频繁获取人脸识别同意(48h内提示超过1次)。

拒绝后,仅停止访问人脸识别必要的相关功能,除非法律法规另有规定。

1、《最高人民法院关于审理使用人脸识别技术处理个人信息相关民事案件适用法律若干问题的规定》-物业场景

物业服务企业或者其他建筑物管理人以人脸识别作为业主或者物业使用人出入物业服务区域的唯一验证方式,不同意的业主或者物业使用人请求其提供其他合理验证方式的,人民法院依法予以支持。

物业服务企业或者其他建筑物管理人存在本规定第二条规定的情形,当事人请求物业服务企业或者其他建筑物管理人承担侵权责任的,人民法院依法予以支持。

2、《人脸识别技术应用安全管理规定(试行)(征求意见稿)》-经营场所

宾馆、银行、车站、机场、体育场馆、展览馆、博物馆、美术馆、图书馆等经营场所,除法律、行政法规规定应当使用人脸识别技术验证个人身份的,不得以办理业务、提升服务质量等为由强制、误导、欺诈、胁迫个人接受人脸识别技术验证个人身份。

3、《信息安全技术人脸识别数据安全要求(GB/T 41819-2022)》-诱导、频繁获取

c)不应诱导自然人使用人脸识别方式,包括但不限于将人脸识别方式作为身份识别首选方式或默认方式,设置障碍使自然人难以选择使用非人脸识别方式等。

d)在自然人拒绝使用人脸识别方式后,不应频繁提示以获取自然人对人脸识别方式的同意例如,在48h内提示次数超过1次。

4、《证券期货业网络和信息安全管理办法》-客户身份认证

核心机构和经营机构利用生物特征进行客户身份认证的,应当对其必要性、安全性进行风险评估,不得将人脸、步态、指纹、虹膜、声纹等生物特征作为唯一的客户身份认证方式,强制客户同意收集其个人生物特征信息。

5、《APP收集使用个人信息最小必要评估规范 人脸信息(T/TAF 077.7-2020)》-强制、欺骗、误导

a)不应强制或欺骗误导人脸信息主体进行人脸识别,当人脸信息主体不进行人脸识别时,不应禁止人脸信息主体的正常使用,仅可停止访问人脸识别相关功能,法律法规要求的除外。

(三)相关案例

1、铁路公司处理乘客人脸信息属履行法定义务,无需取得乘客同意但应充分告知

原告认为铁路局在未经其授权或同意的情况下收集了其人脸信息,侵犯了其合法权益。成都铁路运输中级法院审理后认为,铁路局基于维护公共安全的法定义务处理乘客信息,符合个人信息保护法不需取得乘客个人同意的情形,但同时指出铁路局未充分履行告知义务。

2、杭州野生动物园“人脸识别第一案”

在2021年4月9日的“人脸识别第一案”二审中,杭州市中级人民法院判决杭州野生动物世界有限公司删除郭兵的生物识别信息,并赔偿其合同损失及交通费。

郭兵因野生动物世界单方面将年卡入园方式从指纹识别改为人脸识别而提起诉讼。一审法院判决野生动物世界赔偿损失并删除面部特征信息。二审法院认为,野生动物世界未经郭兵同意擅自变更入园方式构成违约,应删除其生物识别信息,强调生物识别信息的敏感性和重要性,应严格保护,以防止个人受到歧视或安全威胁。

3、银行APP只能通过人脸识别方式登录引投诉

樊某投诉称,其在更换手机设备后,欲登录某银行手机App,但被告之只能通过人脸识别登录。投诉人认为银行App登录时通过人脸识别获取生物信息的做法是非必要的,故致电该银行客服热线反映问题。后收到银行答复称可单独对其手机取消生物识别,但银行后续对于投诉人账户的所有安全问题概不负责。投诉人对此答复不满,遂通过热线电话投诉。

在充分了解樊某的投诉事项后,人民银行某市中心支行立即就此事项进行转办,要求该银行开展调查核实工作。经核实,该银行在其App上采用人脸识别的技术手段辅助验证消费者的身份信息。如果消费者不满人脸识别的登录方式,该银行将在做好充分的风险提示后将投诉人加入“免刷脸名单”。接到转办投诉后,该银行已与技术部门充分沟通,并告知投诉人可采用旧设备扫码授权登录,投诉人表示接受。

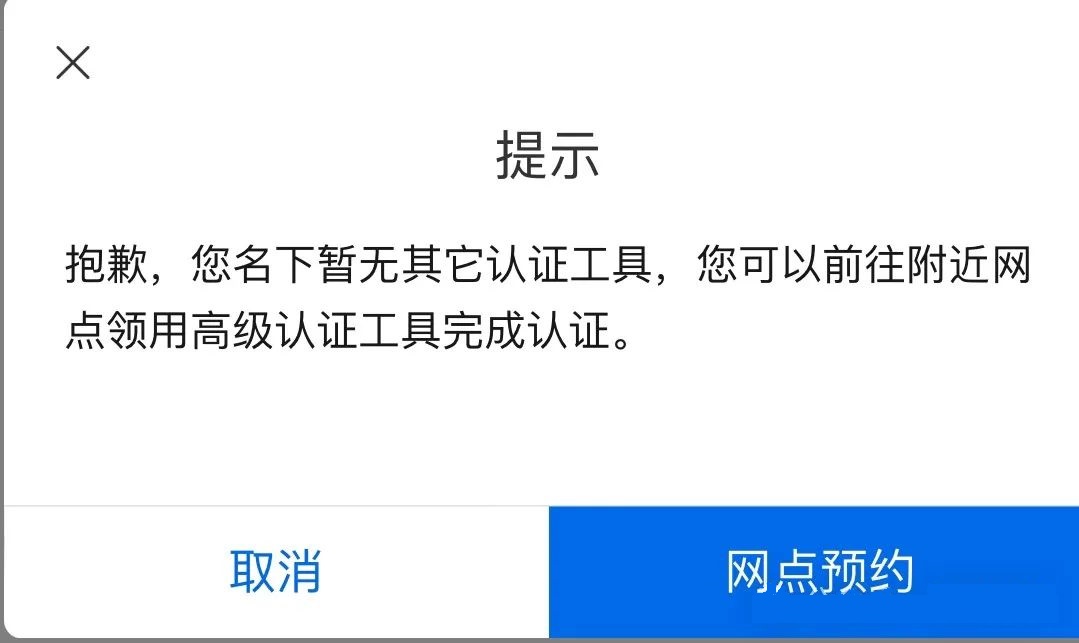

笔者注:现在,某股份制银行的APP登录依然要求强制人脸识别,当然形式上还有一个“高级认证工具认证”(需要线下申领)或者前往线下办理业务。感觉构成“设置障碍使自然人难以选择使用非人脸识别方式”。

三、如何合规使用人脸识别?

其实大部分使用场景都应该止步于第二部分,如果确有需求,接下来分收集、使用、存储、删除等流程梳理人脸识别技术的合规使用要点。

囿于篇幅,本部分主要参考:

①《个人信息保护法》(个保法),这是底线性要求;

②《人脸识别技术应用安全管理规定(试行)(征求意见稿)》(安全规定),暂未出台仅供参考,出台后就要遵守;

③《信息安全技术 人脸识别数据安全要求》(安全要求),生效国标效力还是比较高,好落实的要落实;

④《APP收集使用个人信息最小必要评估规范 人脸信息》(最小必要规范),适用范围限于APP,是吵架的好依据。

此外还有一些规则中也包含对人脸识别信息、敏感个人信息、生物识别信息的处理要求,均在文末列举。

(一)收集

1、告知-同意

(1)增强告知,额外增加必要性及对个人权益的影响;

(2)单独同意,如无其他合法性基础,则需取得单独同意;

(3)持续告知,通过文字、图标持续提示;

(4)人脸识别方式告知:本地识别或远程识别。

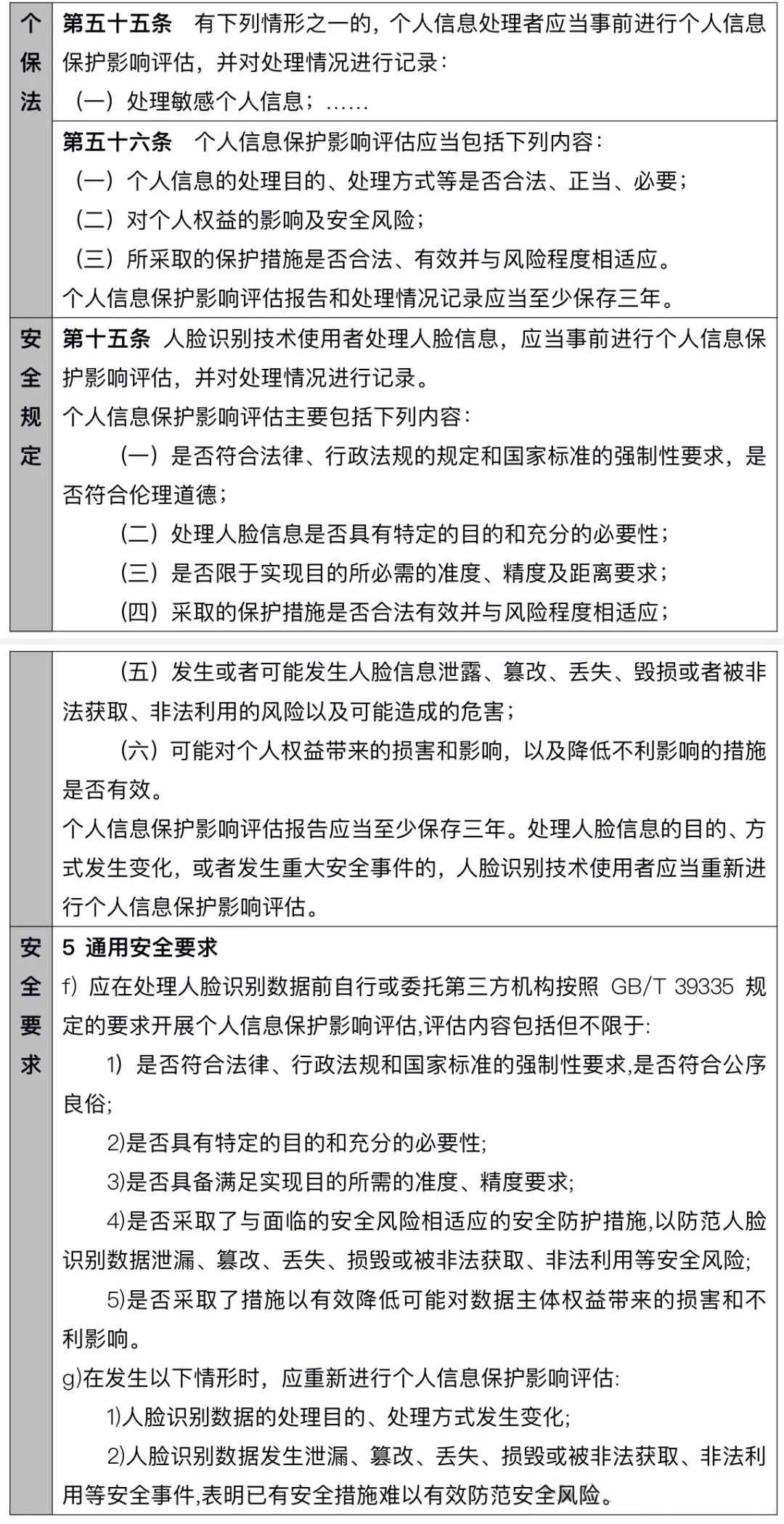

2、个人信息保护影响评估

除了个保法第56条,要求的合法、正当、必要性,权益影响及安全风险,保护措施是否合法、有效并与风险程度相适应。除此之外,还应该考虑:

(1)是否符合伦理道德、公序良俗;

(2)是否限于实现目的所必需的准度、精度及距离要求;

(3)人脸识别信息泄露的风险。

(二)使用

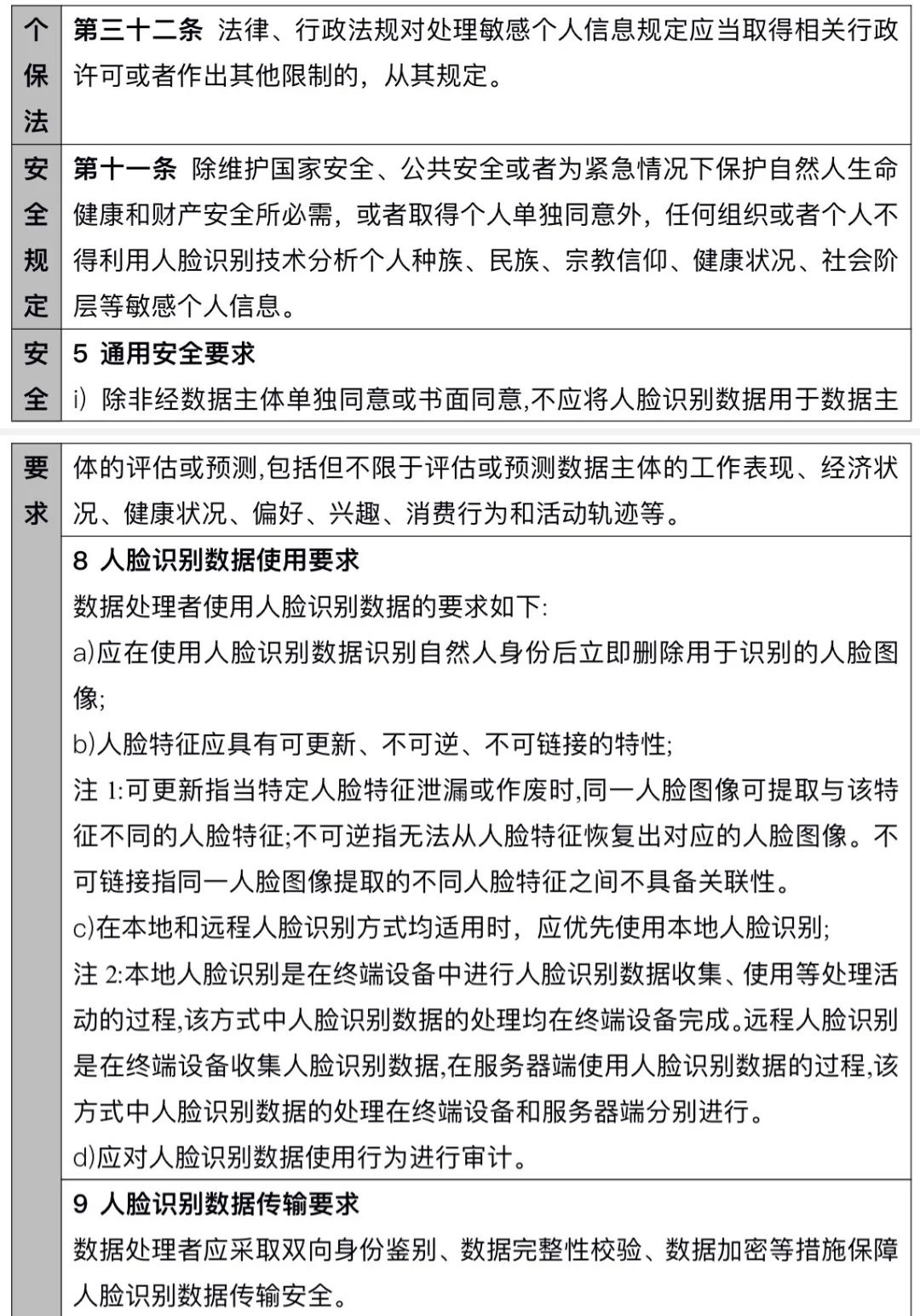

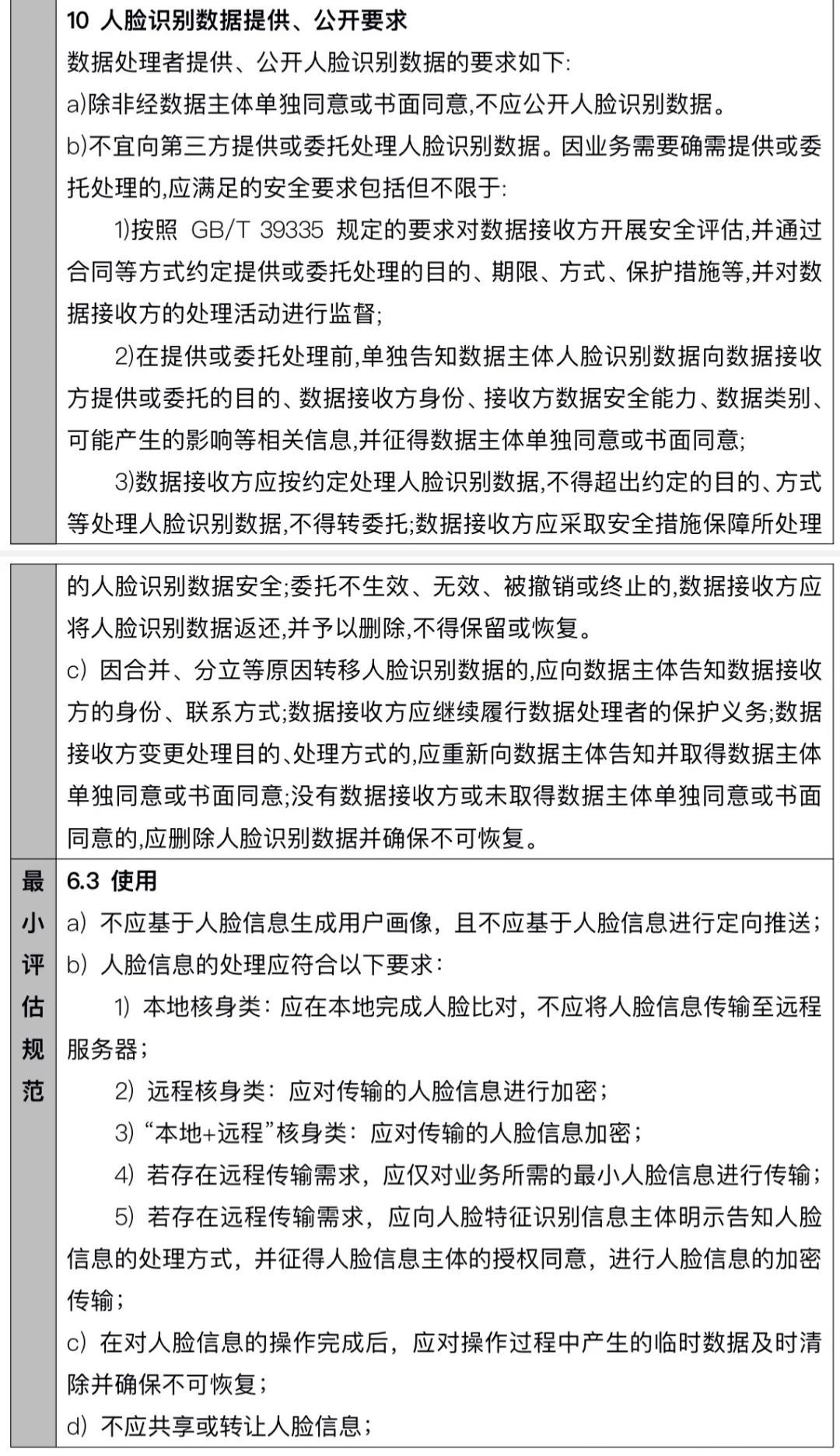

1、未经书面同意,不得利用人脸识别技术用于数据数据的评估或预测,包括但不限于工作表现、经济状况、健康状况、偏好、兴趣、消费行为和活动轨迹等;

2、人脸识别数据应确保,可更新、不可逆、不可识别;

3、在本地识别和远程识别均适用时,优先本地识别;

4、委托处理需告知并取得单独同意(好难落实);

5、及时清除人脸识别过程数据。

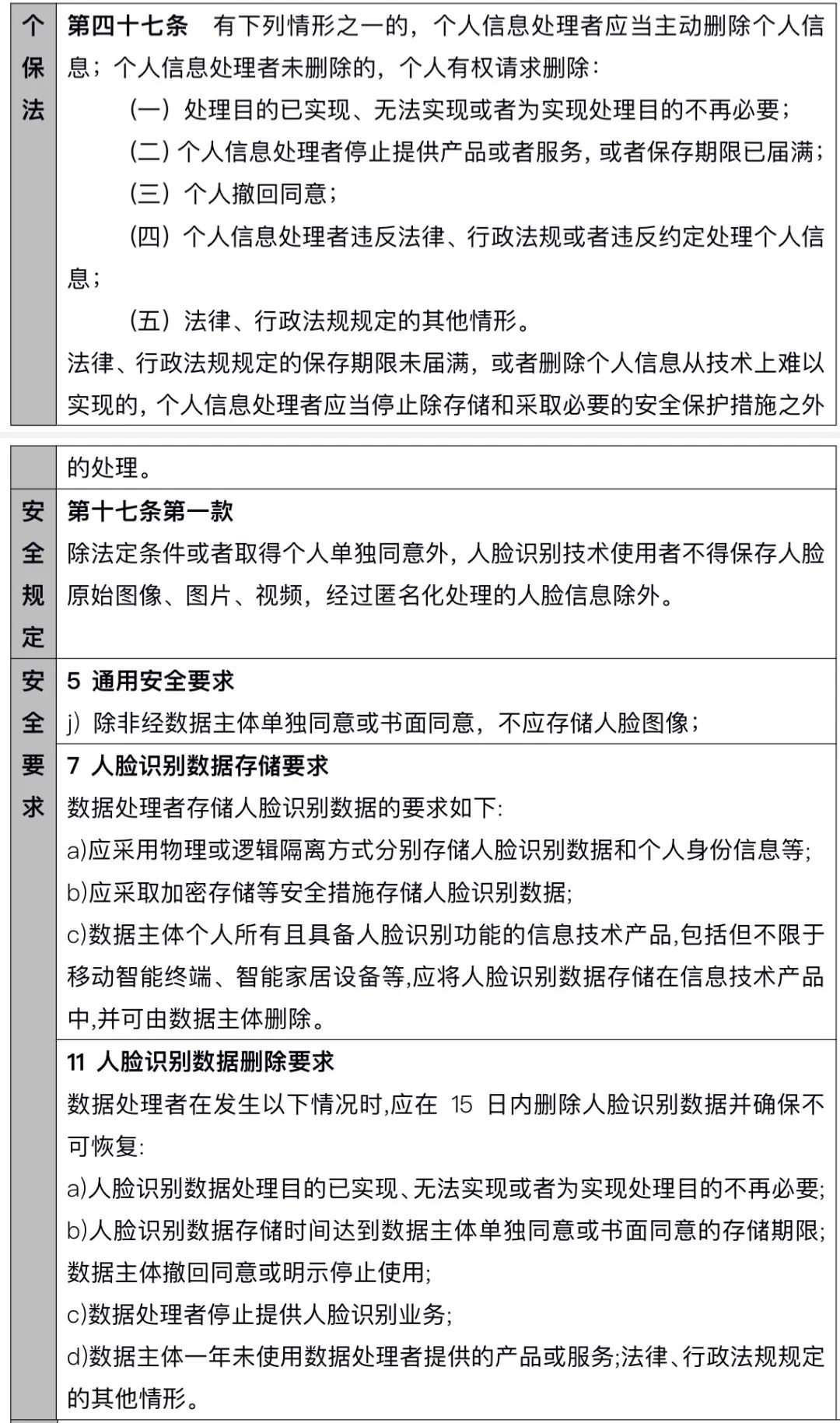

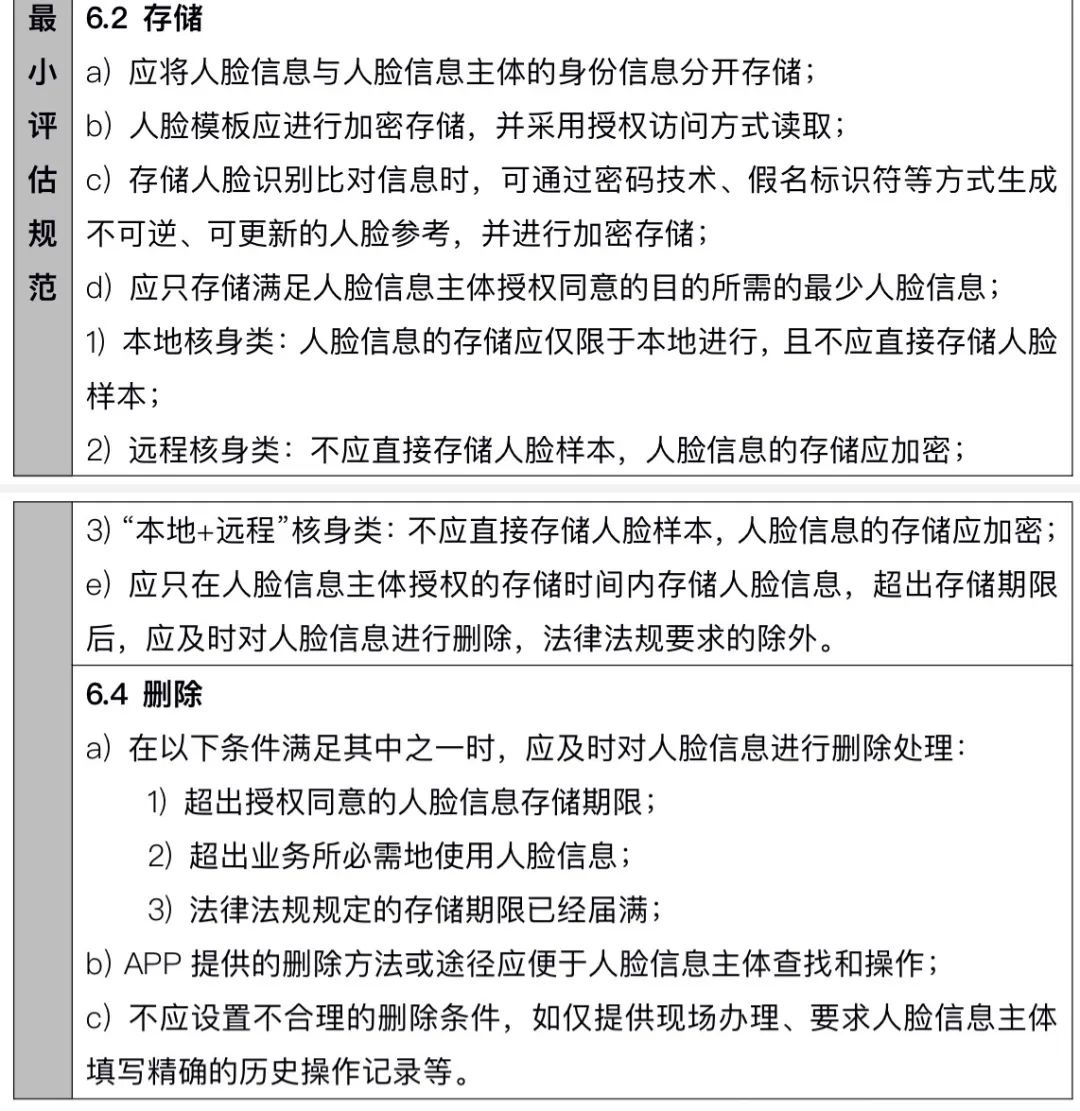

(三)存储、删除

1、除非单独同意或书面同意,否则不得存储人脸识别信息;

2、确需存储人脸识别数据的,应当:

(1)物理/逻辑隔离,分别存储人脸识别信息与身份信息;

(2)使用加密存储、密码技术、假名标识符;

(3)本地识别的,数据不出设备,可被用户删除;

(4)储存能实现目的,最小必要的人脸识别信息;

(5)不存储人脸样本(原图)。

人脸识别数据合规性是确保人脸识别技术健康、有序发展的关键因素。在使用人脸识别技术时,必须遵循相关的法律法规、政策规定和行业准则,确保数据的合法采集、存储、使用和传输。同时,还应加强内部管理,建立投诉处理机制和合规性评估机制,确保数据的合规性和安全性。只有这样,才能充分发挥人脸识别技术的优势,为社会发展和个人生活带来更多便利。